La Province de Liège se souvient

Vivre la guerre

Publié le 17-06-2020

Publié le 17-06-2020

Univers concentrationnaires

Univers concentrationnaires : des barbelés, des hommes traités comme des bêtes…

Je fus pris dans les barbelés d'un fort où j'entendais marcher et chuchoter les sentinelles. (Jean Genet)

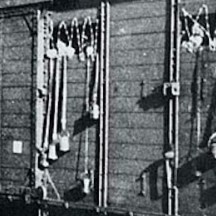

Dès la Grande Guerre 1914-1918, le barbelé est intégré dans la guerre de tranchées et devient plus résistant, plus infranchissable, plus efficace. Cet objet familier devient un symbole de la répression, de la frontière, de la séparation. C'est un enjeu décisif dans la bataille ordinaire et il tient dans le souvenir des survivants une place saillante et décisive.

C'est son transfert et sa généralisation dans les camps de prisonniers et de concentration qui le transforme en symbole universel. Il fait le camp, et le camp, c'est le barbelé, instrument de clôture et de l'organisation totalitaire. A l'intérieur des barbelés commence et s'achève l'entreprise la plus cruelle de déshumanisation jamais instrumentée, celle du génocide.

Symbole d'une conquête défensive de liberté, le fil de fer barbelé isole les hommes.

Avec le barbelé, c'est un nouvel « outil » de gestion matérielle et politique de l'espace qui surgit. C'est une dynamique de l'exclusion violente. Le barbelé radicalise la logique de la fermeture spatiale et de la surveillance comme signe de l'oppression et de la séparation, désormais ce qui s'applique aux troupeaux de bêtes peut s'appliquer aux hommes.

La neige s'était mise à tomber au début de l'appel du soir. Elle avait effacé les traces de pas, arrondi les toitures et incliné sous son fardeau, comme des drapeaux qui saluent, les branches des hauts sapins, au-delà de la clôture électrifiée où des lampes nues piquaient des points jaunes sur le décor laiteux et désert, écrasé sous le ciel sombre et vide. (Pierre Julitte, L'Arbre de Goethe)

En découpant et franchissant ces barbelés, frayons-nous un chemin, dans le respect, l'humilité et la dignité, afin de découvrir, de recueillir, de lire, à travers témoignages émouvants et récits de prisonniers, l'enfer concentrationnaire…

Si c'est un homme

Vous qui vivez en toute quiétude

Bien au chaud dans vos maisons,

Vous qui trouvez le soir en rentrant

La table mise et des visages amis,

Considérez si c'est un homme

Que celui qui peine dans la boue,

Qui ne connaît pas de repos,

Qui se bat pour un quignon de pain,

Qui meurt pour un oui ou pour un non.

Considérez si c'est une femme

Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux

Et jusqu'à la force de se souvenir,

Les yeux vides et le sein froid

Comme une grenouille en hiver.

N'oubliez pas que cela fût,

Non ne l'oubliez pas :

Gravez ces mots dans votre cœur.

Pensez-y chez vous, dans la rue,

En vous couchant, en vous levant ;

Répétez à vos enfants.

Ou que votre maison s'écroule,

Que la maladie vous accable,

Que vos enfants de détournent de vous.

Primo Levi.

L'origine des camps de concentration

C'est à la fin du XIXe siècle que le terme camp de concentration surgit pour la première fois. Les Espagnols érigent les premiers camps à Cuba en 1896 et les Britanniques, lors de la guerre des Boers, en Afrique du Sud en 1900. Leur fonction est d'isoler les populations civiles des combattants et ainsi de les empêcher d'apporter leur aide derrière des fils barbelés. Ces camps ne sont pas encore des éléments d'un système ou d'un univers concentrationnaire organisé. De même, durant la Grande Guerre, les camps internent dans les pays en guerre les ressortissants des pays ennemis. Bref, dans sa première version, le camp isole des individus suspects ou jugés dangereux dans un contexte de guerre.

Le camp de concentration devient un instrument permanent de la terreur en Union soviétique, avec le camp ouvert dans les îles Solovki, en 1923. Avec l'Allemagne nazie, il ne s'agit pas seulement de surveiller et punir les ennemis réels ou supposés au régime, ou de les rééduquer mais aussi de faire vivre les sociétés sous la menace de l'internement.

A partir de l'arrivée au pouvoir de Hitler, l'Allemagne, et par la suite, les pays conquis, se couvrent d'un réseau extrêmement serré de camps de concentration. Système improvisé à ses débuts, ni structuré, ni codifié, dont nul ne semble prévoir les développements possibles, les camps de concentration sont créés dans la perspective d'accueillir les prisonniers politiques.

Les internés ne sont pas soumis à une peine déterminée. Il n'existe pas non plus de législation interne. Condamnés ou innocents se retrouvent isolés, enfermés, en dehors de toute structure étatique, livrés à la SS, sans perspective de libération. Criminels, adversaires du nazisme, par la suite vermines juive, slave, asociaux, personne ne devait sortir vivant d'un camp de concentration.

Enfin, il est important de souligner que les premiers camps ne sont pas destinés aux Juifs. Ceux-ci sont considérés comme sous-hommes et ne sont pas dignes d'être rééduqués... on ne peut souiller même les criminels allemands au contact des Juifs ; … on ne pouvait mélanger des Allemands trompés et susceptibles de redressement avec des Juifs aussi éloignés des aryens que l'espèce animale de l'espèce humaine…

Une marque indélébile…

La découverte de la réalité du Système concentrationnaire nazi et de la Solution finale devait cruellement assombrir, pour les peuples libérés, la joie de la fin de la guerre, cette joie escomptée pour la plupart des peuples libérés de l'Ouest, pendant plusieurs mois après la fin de l'occupation. Les révélations brutales apportées par le retour des déportés, par la découverte sur place des horreurs des camps nazis marquent, 75 ans après, non seulement l'âme et la chair même des survivants, mais encore la conscience universelle elle-même, sans que pour autant l'horreur et le choc des découvertes aient supprimé les divers systèmes concentrationnaires existants. On pensait que l'horreur de la révélation servirait d'antidote pour le futur, puisque rien de pareil n'avait perduré dans l'histoire des peuples, puisque les mots mêmes manquaient pour exprimer cette réalité.

A la fin du film Nuit et Brouillard, Jean Cayrol illustrait les dernières images d'Auschwitz par des phrases d'un pessimisme désespéré et que peut-être nous aurions trouvées injustes au moment du retour des déportés en 1945. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, nous qui n'entendons pas qu'on crie sans fin, texte écrit en 1954, avant même que le mot Goulag ne fût devenu un terme internationalement sinistre et non plus le secret d'une minorité de gens qui « savaient ».

Le dictionnaire Robert définit ainsi le camp de concentration : Un lieu où l'on groupe, en temps de guerre ou de troubles politiques, sous la surveillance des autorités militaires ou policières, les suspects, les étrangers, les nationaux ennemis. Définition incomplète et tendancieuse puisqu'elle semble excuser le camp en période de guerre ou de troubles politiques. Le xxe siècle, particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, normalise le Système puisqu'il instaure sans avoir besoin d'invoquer les dangers de la guerre ou de subversion, en guise de mesure préventive : il faut mettre les traîtres hors d'état de nuire avant qu'ils ne trahissent…

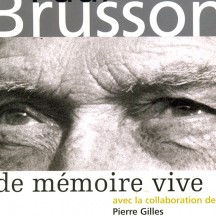

Focus sur Paul Brusson, résistant, déporté et grand témoin…

Dans la conclusion du film Nuit et brouillard, Alain Resnais et Jean Cayrol, sur fond de vue d'un des Krematoria détruits de Birkenau, soulignaient : Et il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les cendres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire, nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin.

Transmettre, conscientiser, faire réfléchir, autant d'actions menées, tout au long de sa vie, par Paul Brusson (1921-2011), rescapé des camps nazis. Dans De mémoire vive, il écrivait : La résurgence de fascismes divers, la progression d'une extrême-droite souvent nostalgique du nazisme, la fréquente banalisation de l'horreur nous montrent que tous les témoignages susceptibles de rappeler où ont pu conduire le mépris de la différence, la haine de l'autre, la négation du droit, sont plus que jamais indispensables.

Celui qui était déjà anti-rexiste avant la guerre ne peut être que résistant sous l'occupation allemande. Trop peu discret lors des services qu'il rend au nom du mouvement Solidarité du Front de l'Indépendance, il est arrêté par la Gestapo, la veille de ses 21 ans. Trois années de détention, en tant que NN (Nacht und Nebel, Nuit et brouillard), attendent celui qui est considéré comme dangereux : forteresse de Huy, Breendonk, Mauthausen, son annexe de Gusenen (Autriche), Natzweiler-Struthof (Alsace) et enfin Dachau-Allach (Bavière). Libéré le 30 avril 1945 par les troupes américaines, il est l'un des 15 survivants du convoi du 8 mai 1942.

Dès son retour, il entame de nouveaux combats : celui pour la reconnaissance d'un statut au sein de la Confédération nationale des Prisonniers Politiques et Ayants Droits de Belgique ; ensuite, un combat contre l'oubli. A l'heure où la liberté est retrouvée, il refuse de gommer un passé pénible que nul n'ose évoquer. Dès le début des années 1950, il convie les veuves de guerre et leurs enfants à un voyage commémoratif à Mauthausen. Une fois retraité, il guide des étudiants et des professeurs sur les sites concentrationnaires tels que Breendonck, Dachau, Buchenwald, Mauthausen…, transmettant la mémoire des épreuves subies. Jusqu'à son dernier souffle, il renouvellera annuellement ce voyage de mémoire, contre l'oubli et contre la renaissance de l'extrême-droite.

Une histoire dans l'histoire…

18 mois dans la vie d'un résistant, prisonnier politique et déporté…

1943. Hubert Bechet fait partie d'un réseau de résistance dans le Condroz liégeois. Il a déjà hébergé des parachutistes anglais, il réalise des fausses cartes d'identité pour des personnes juives, recherchées activement par les Allemands, il s'occupe aussi du renseignement et transmet des informations confidentielles et secrètes…

8 janvier 1944. La gestapo est à la porte de la maison familiale de Clavier. C'est une sombre soirée d'hiver. Hubert a été dénoncé et les SS lui donnent quelques minutes à peine pour emporter quelques effets personnels et embrasser son épouse Jeanne, infirmière-accoucheuse, et sa petite Jeanine qui n'a pas encore deux ans. C'est le début d'un très long calvaire qui va durer plus de dix-huit mois…

9 janvier 1944. Il est au cachot dans une sinistre cellule de la Citadelle de Huy. Il est interrogé, torturé, battu, humilié mais ne dit rien. Il ne dira jamais rien…

1-7 mars 1944. Cela fait près de deux mois déjà qu'il est emprisonné et il a enfin l'occasion d'écrire des lettres clandestines à son épouse, sur un bout de papier avec un crayon noir, et quelques mots griffonnés sur des morceaux de pages du journal nazi Signal. Grâce au réseau de résistance qui s'est organisé, le message arrive à destination… Son texte est émouvant, découvrons-le.

Ma chère Jeanne

Depuis que je suis en prison, j'ai longuement réfléchi sur ce que, bien souvent, tu me disais. Maintenant, je constate que tu avais souvent raison. Voyons encore un peu le jour précédent mon arrestation, le soir que tu voulais à tout prix que je m'exécute… tu ne voulais pas te coucher avant… Je t'ai écoutée, heureusement. J'ai pris la résolution de t'écouter encore mieux à l'avenir, ma chérie, tu avais ce jour-là le pressentiment de ce qui allait m'arriver. Quel malheur, hein Jeanne ! Je souffre de notre grande séparation. Je me demande tant de choses. Que dit notre petite fifi, que fait-il ? Dit-elle encore « p'tit papa », pauvre petite que je voudrais vous embrasser tous.

Je pense que tu te fais une idée et que tu espères bientôt mon retour. Ma mère, je la vois, elle pleure souvent, papa se console je pense.

Je sais que maintenant tu as beaucoup d'ouvrage, tu as tes femmes, tu as mes assurances, tu as les bêtes. La petite l'aurais-tu mise à Poulseur, les cochons les aurais-tu vendus ? Je t'avais dit que, si tu t'ennuyais trop, que tu déménages à Poulseur mais, à ce moment je ne pensais pas à tes femmes, j'avais la tête troublée.

Après réflexion, je voudrais que tu abandonnes Clavier et que tu ailles à Poulseur avec toutes nos vivres et que tu donnes tous tes soins à la petite, que tu consoles ma mère. Et puis, tu serais en famille, la vie pour toi serait plus agréable.

Ce 4 mars,

Cependant, j'ai bon espoir, je pense toujours que cela ne durera plus longtemps. J'ai passé l'interrogatoire jeudi 24 février, j'attends le jugement mais je crois que cela s'arrangera au mieux et que je n'aurais pas des mois de prison. J'ai bonne idée pour le 6 mars, 2 mois après mon arrestation.

Ici, on ne peut pas dire que l'on est mal, mais la liberté et la séparation totale des siens atteint le moral à un haut degré. C'est la vie monotone des prisons, levé le matin, on attend jusqu'à la fin du jour du changement qui n'arrive pas. Le soir, ce sont les longues réflexions, les pensées pour ceux que l'on aime et que l'on ne sait plus chérir. Tous les jours, c'est la même chose et on s'avance toujours plus avant dans le vide qui nous attend et qu'on ignore.

Ici, il y a tous les cas de détention, mais c'est surtout la grande majorité pour des armes, pour des vols, espionnage, ces cas sont les plus graves. Viennent alors les réfractaires, les fermiers ayant occupé des réfractaires, les fausses cartes d'identité, tous ces cas sont jugés en leur temps. C'est pour cela qu'on ne doit pas être pressé pour voir son cas devant le jugement.

Comme distraction, on a promenade sur la cour et pas encore tous les jours, on a un livre par quinzaine, la Légia tous les jours, parfois Signal.

N'aurais-tu pas eu la visite de Goffin qui était ici avec moi, mais j'ai appris par le journal qu'il avait perdu la vie par un attentat contre lui, le dimanche 20 février. Pourvu que tu aies causé avec lui, il me l'avait bien promis, qu'il irait à Clavier, il m'avait même promit autre chose, mais a-t-il tenu parole, j'en doute beaucoup.

Lundi, je continuerai ma lettre mais en attendant, aujourd'hui, je vous envoie à tous et surtout à notre petite fille, mes plus tendres baisers et mon meilleur espoir de vous revoir bientôt.

Ce 7 mars

Il y a eu hier 2 mois que je suis arrêté et j'espère que je n'en ai plus pour si longtemps car cela devient tellement monotone et puis j'ai le temps long de vous voir tous. Notre petit fifi, je pense sans cesse à lui ; je vous voit toutes les deux à la maison, à table où je manque sans cesse. Quelle malchance d'être ici ! Pourtant nous vivions une belle vie, on était heureux, hein Jeanne !

Enfin, je pense que cela reviendra vite, plus vite qu'on ne pense, car d'après le journal les événements vont changer de face.

Voilà Jeanne Chérie, ce que j'avais à dire, je suis bien portant, j'ai droit à des colis de Croix-Rouge deux fois par mois ; c'est une faveur ! Pourvu que celle-ci vous trouvera tous avec notre fifi, en bonne santé, c'est là mon grand souci car je veux vous retrouver tous en bonne santé et continuer notre vie, mieux encore que jadis. Je pense avoir la permission de vous écrire et pouvoir obtenir une réponse car celle-ci est fraudée avec le papier et le crayon.

Courage, mes chers que j'aime tant, je retournerai bientôt vous embrasser tous et vous chérir mieux.

Hubert.

23 mai 1944. Alors que depuis plus de deux mois, il espère retrouver enfin les siens, Hubert apprend qu'il est inscrit sur la liste des déportés pour Buchenwald… la route de l'enfer continue, et ne fait même que commencer… Il fait partie du deuxième des quatre grands convois, après celui du 8 mai, et avant ceux du 19 juin et du 10 août 1944.

Pour chacun de ces convois, on peut dire qu'il s'est agi d'un véritable ramassage d'opposants au Reich déjà concentrés dans les différentes prisons du pays, Breendonck, Saint-Gilles, Citadelle de Huy, …

Dans Dora, 1943-1945, Brigitte d'Hainaut et Christine Somerhausen décrivent avec l'aide de témoignages émouvants, l'enfer de Buchenwald et de Dora-Mittelbau, annexe du camp de concentration et usine souterraine de la mort.

Avec cette publication, il s'agit de donner une nouvelle actualité aux vécus de ces hommes, faire en sorte que le sacrifice de ceux qui sont restés là-bas ne soit jamais vain, maintenir vivace le souvenir de ceux qui y sont morts pour leurs idéaux, faire ressortir les souffrances qu'ont endurées tous ceux qui ont combattu les armes à la main dans des réseaux de renseignements alliés ou dans les organisations clandestines d'évasion, de presse ou d'entraide. C'est à cette attitude qu'ils doivent le titre honorifique de Prisonnier politique qu'ils portent avec fierté.

Il était urgent de recueillir tous ces témoignages car beaucoup de ceux qui ont vécu cette dramatique expérience ont malheureusement disparu aux cours des dernières années. Or, rien ne peut remplacer la valeur dissuasive de leurs récits empreints tout à la fois de retenue, de violence et de douleur. Il fallait empêcher la perte de mémoire et arracher à l'oubli ou à la méconnaissance de la jeune génération le récit de ces expériences, pour clamer encore et toujours Plus jamais ça !.

Hubert Bechet fait partie de ces témoins. Il s'est éteint le 21 septembre 1998 à près de 87 ans. Les documents et traces retrouvés permettent de reconstituer une sorte de puzzle, plus ou moins identiques de ses centaines de « compagnons » de l'enfer concentrationnaire.

On a pu estimer à 60 000 environ le nombre total de détenus passés par le camp de concentration de Dora-Mittelbau, annexe de Buchenwald. Parmi eux se trouvèrent 2 184 belges, dont Hubert.

C'est en 1944 que les belges affluèrent ; quatre groupes s'y virent expédiés après quelques semaines de détention à Buchenwald. Il s'agissait d'une partie des quatre convois déjà évoqués. Dès leur arrivée, un numéro matricule, qui tenait lieu d'identité, fut attribué à chaque prisonnier. En général, les déportés d'un même convoi étaient immatriculés dans la même série de numéros. Ainsi les convois cités plus haut furent immatriculés respectivement dans les séries 48 000 et 49 000, 54 000, 60 000, 75 000 et 76 000. Hubert portait le numéro 54 657 (sur les 688 déportés du convoi du 23 mai).

En général, les Belges détenus à Dora-Mittelbau étaient généralement des hommes jeunes, qui avaient entre 20 et 40 ans. L'âge fut certainement un critère de sélection car dont les besoins en main d'œuvre étaient énormes.

Un grand nombre des détenus se trouvaient en camp de concentration parce qu'ils avaient été arrêtés pour des actes de résistance, mais il y avait aussi des détenus de droit commun, des juifs et des Tziganes, quelques personnes considérées comme communistes, d'autres encore arrêtées pour des motifs divers.

En raison de ses terribles conditions de vie, le camp de Dora avait, à Buchenwald, une sinistre réputation d'enfer, que confirment, hélas, les statistiques de mortalité. On estime à 20 000, sur une population totale de 60 000 détenus, le nombre de ceux qui moururent sur place ou à la suite de l'évacuation du camp. Pour les Belges, le taux de mortalité est plus élevé que la moyenne (55 %).

Tous les déportés à Dora vécurent les affres d'une plongée soudaine dans un univers de cauchemar. Leur découverte du camp fut cependant fort différente selon l'époque à laquelle ils arrivèrent.

Revenons sur l'arrivée des convois au camp de concentration. Dans Vingtième siècle, revue d'histoire, en avril-juin 1997, sous le titre Commémoration. Témoignage d'un déporté, le témoignage de Georges Petit est particulièrement émouvant et éclairant. Mon premier souvenir, et le plus marquant par la rupture qu'il s'établissait avec ma vie d'homme civilisé, est celui de mon arrivée à Buchenwald le 22 janvier 1944. Après cinq jours passés dans un wagon où certains devenaient fous, où d'autres mouraient, les portes brusquement ouvertes, saoulés de coups et de cris par les SS, sans rien à quoi nous raccrocher, nous avons été précipités du wagon sur le ballast dans un état de dénuement radical. Puis notre troupe, toujours sous le hurlement des SS, a pris le chemin du camp. La peur me tenaillait, mais d'une manière très différente de celle que j'avais connue lorsque j'étais aux mains de la Gestapo. Cet horrible sentiment s'attachait alors à ce qu'il faut bien appeler une relation entre personnes, une relation dans laquelle je pouvais encore mentir, calculer dans une certaine mesure la portée de mes paroles, dans lesquelles je pouvais deviner les ignorances de mon tortionnaire et en tirer parti tandis qu'ici, perdu dans la troupe hébétée de centaines de compagnons, je sentais la terreur s'abattre aveugle, sourde et sans question. Aucune information n'était attendue en échange des coups reçus. Cherchant à lire la haine dans le regard des SS, j'y trouvais le vide et l'indifférence propres aux travailleurs disciplinés. Pourquoi ces hommes criaient-ils et frappaient-ils ? Sans réponse à cette question, ma peur devenait incrédulité. Tant de folie n'était pas pensable. Je n'ai trouvé de mots pour décrire l'absurde de la situation que deux ou trois ans plus tard à une représentation d'Ubu Roi. Jarry n'avait jamais eu de spectateur plus compréhensif ! Mais ce 22 janvier, je n'étais pas au théâtre, j'étais une victime bien réelle et cependant tout aussi réellement un spectateur, un spectateur ahuri par l'enchantement du grotesque au terrifiant.

De la gare à la porte du camp, la route était agrémentée de pancartes édifiantes en bois sculpté et peint que l'on aurait cru achetées par quelque SS bien-pensant dans une boutique pour touristes. Arrivés au camp, nous avons été tondus, lavés et désinfectés avant de subir le discours d'un kapo, apparemment très soucieux de notre santé, qui nous exhorta, sous la menace de sa matraque, à respecter une hygiène rigoureuse et en particulier à ne pas tolérer sur nous la moindre vermine. Nous avons alors été conduits à la porte d'un block où nous avons été attendu deux heures dans une boue glaciale. Quand nous avons finalement pu entrer, des myriades de puces nous ont assaillis et nous ont dévorés le restant de la nuit. Notre vie de concentrationnaire commençait ainsi sous le signe du non-sens et d'une manie organisationnelle ridicule contre laquelle on ne pouvait se défendre qu'en considérant son irrémédiable stupidité. A Buchenwald, je n'ai pas eu l'occasion de manifester d'autre acte de résistance que ce patient combat contre les puces, puis, à la fin, contre les poux. Je n'ai pas participé à la libération du camp, j'ai simplement défendu ma peau au jour le jour, avec égoïsme parfois mais sans jamais oublier les limites que m'imposait la conviction intime d'être du côté de la justice et du bon sens, du côté des hommes.

Quant aux déportés de l'été 44, comme Hubert, ceux des grands convois, ressentirent différemment leur arrivée. Ils débarquaient au camp épuisés au terme d'un voyage de plusieurs jours pendant lequel ils étaient restés entassés parfois à plus de cent dans des wagons à bestiaux.

Nous étions à tel point comprimés qu'il n'y avait pas moyen de s'asseoir tous à la fois. Quand on parvenait à s'accroupir, on sentait tomber goutte à goutte la sueur chaude de celui qui restait debout, derrière nous.

L'air vint rapidement à manquer. Des hommes s'effondrèrent. Tout le monde criait. On essaya de s'organiser pour que chacun puisse, à son tour, près des parois, appuyer un peu ses lèvres aux ferrures rafraîchissantes des cloisons et respirer l'air qui filait entre les fentes de celle-ci.

La dysenterie régnait, l'unique tinette déborda vite, éclaboussant ceux qui se trouvaient à proximité.

La chaleur et la soif nous torturaient ; la sueur avait mouillé la paille jetée sur le sol des wagons, la transformant en fumier qui sentait l'urine et l'excrément.

Ce fut un voyage lugubre, mais banal en somme puisque son histoire fut celle des autres convois partis vers les mêmes destinations.

L'angoisse était telle qu'un rescapé affirme, par exemple : le transport en partance, le 23 mai 1944 (celui de Hubert) s'appelait Transportbereitschaft C (transport préparé…) pour ne pas donner le nom du camp où on les envoyait…

En général, les Belges détenus à Dora-Mittelbau étaient généralement des hommes jeunes, qui avaient entre 20 et 40 ans. L'âge fut certainement un critère de sélection car dont les besoins en main d'œuvre étaient énormes.

Un grand nombre des détenus se trouvaient en camp de concentration parce qu'ils avaient été arrêtés pour des actes de résistance, mais il y avait aussi des détenus de droit commun, des juifs et des Tziganes, quelques personnes considérées comme communistes, d'autres encore arrêtées pour des motifs divers.

En raison de ses terribles conditions de vie, le camp de Dora avait, à Buchenwald, une sinistre réputation d'enfer, que confirment, hélas, les statistiques de mortalité. On estime à 20 000, sur une population totale de 60 000 détenus, le nombre de ceux qui moururent sur place ou à la suite de l'évacuation du camp. Pour les Belges, le taux de mortalité est plus élevé que la moyenne (55 %).

Tous les déportés à Dora vécurent les affres d'une plongée soudaine dans un univers de cauchemar. Leur découverte du camp fut cependant fort différente selon l'époque à laquelle ils arrivèrent.

Revenons sur l'arrivée des convois au camp de concentration. Dans Vingtième siècle, revue d'histoire, en avril-juin 1997, sous le titre Commémoration. Témoignage d'un déporté, le témoignage de Georges Petit est particulièrement émouvant et éclairant. Mon premier souvenir, et le plus marquant par la rupture qu'il s'établissait avec ma vie d'homme civilisé, est celui de mon arrivée à Buchenwald le 22 janvier 1944. Après cinq jours passés dans un wagon où certains devenaient fous, où d'autres mouraient, les portes brusquement ouvertes, saoulés de coups et de cris par les SS, sans rien à quoi nous raccrocher, nous avons été précipités du wagon sur le ballast dans un état de dénuement radical. Puis notre troupe, toujours sous le hurlement des SS, a pris le chemin du camp. La peur me tenaillait, mais d'une manière très différente de celle que j'avais connue lorsque j'étais aux mains de la Gestapo. Cet horrible sentiment s'attachait alors à ce qu'il faut bien appeler une relation entre personnes, une relation dans laquelle je pouvais encore mentir, calculer dans une certaine mesure la portée de mes paroles, dans lesquelles je pouvais deviner les ignorances de mon tortionnaire et en tirer parti tandis qu'ici, perdu dans la troupe hébétée de centaines de compagnons, je sentais la terreur s'abattre aveugle, sourde et sans question. Aucune information n'était attendue en échange des coups reçus. Cherchant à lire la haine dans le regard des SS, j'y trouvais le vide et l'indifférence propres aux travailleurs disciplinés. Pourquoi ces hommes criaient-ils et frappaient-ils ? Sans réponse à cette question, ma peur devenait incrédulité. Tant de folie n'était pas pensable. Je n'ai trouvé de mots pour décrire l'absurde de la situation que deux ou trois ans plus tard à une représentation d'Ubu Roi. Jarry n'avait jamais eu de spectateur plus compréhensif ! Mais ce 22 janvier, je n'étais pas au théâtre, j'étais une victime bien réelle et cependant tout aussi réellement un spectateur, un spectateur ahuri par l'enchantement du grotesque au terrifiant.

De la gare à la porte du camp, la route était agrémentée de pancartes édifiantes en bois sculpté et peint que l'on aurait cru achetées par quelque SS bien-pensant dans une boutique pour touristes. Arrivés au camp, nous avons été tondus, lavés et désinfectés avant de subir le discours d'un kapo, apparemment très soucieux de notre santé, qui nous exhorta, sous la menace de sa matraque, à respecter une hygiène rigoureuse et en particulier à ne pas tolérer sur nous la moindre vermine. Nous avons alors été conduits à la porte d'un block où nous avons été attendu deux heures dans une boue glaciale. Quand nous avons finalement pu entrer, des myriades de puces nous ont assaillis et nous ont dévorés le restant de la nuit. Notre vie de concentrationnaire commençait ainsi sous le signe du non-sens et d'une manie organisationnelle ridicule contre laquelle on ne pouvait se défendre qu'en considérant son irrémédiable stupidité. A Buchenwald, je n'ai pas eu l'occasion de manifester d'autre acte de résistance que ce patient combat contre les puces, puis, à la fin, contre les poux. Je n'ai pas participé à la libération du camp, j'ai simplement défendu ma peau au jour le jour, avec égoïsme parfois mais sans jamais oublier les limites que m'imposait la conviction intime d'être du côté de la justice et du bon sens, du côté des hommes.

Quant aux déportés de l'été 44, comme Hubert, ceux des grands convois, ressentirent différemment leur arrivée. Ils débarquaient au camp épuisés au terme d'un voyage de plusieurs jours pendant lequel ils étaient restés entassés parfois à plus de cent dans des wagons à bestiaux.

Nous étions à tel point comprimés qu'il n'y avait pas moyen de s'asseoir tous à la fois. Quand on parvenait à s'accroupir, on sentait tomber goutte à goutte la sueur chaude de celui qui restait debout, derrière nous.

L'air vint rapidement à manquer. Des hommes s'effondrèrent. Tout le monde criait. On essaya de s'organiser pour que chacun puisse, à son tour, près des parois, appuyer un peu ses lèvres aux ferrures rafraîchissantes des cloisons et respirer l'air qui filait entre les fentes de celle-ci.

La dysenterie régnait, l'unique tinette déborda vite, éclaboussant ceux qui se trouvaient à proximité.

La chaleur et la soif nous torturaient ; la sueur avait mouillé la paille jetée sur le sol des wagons, la transformant en fumier qui sentait l'urine et l'excrément.

Ce fut un voyage lugubre, mais banal en somme puisque son histoire fut celle des autres convois partis vers les mêmes destinations.

L'angoisse était telle qu'un rescapé affirme, par exemple : le transport en partance, le 23 mai 1944 (celui de Hubert) s'appelait Transportbereitschaft C (transport préparé…) pour ne pas donner le nom du camp où on les envoyait…

16 juillet 1944.

Cela fait deux mois déjà que Hubert est prisonnier à Buchenwald. Il a été transféré à Dora. En date du 16 juillet, il a l'autorisation d'écrire à son épouse, pour la deuxième fois. Cependant, sa lettre est traduite en allemand et les contenus de celles-ci sont édulcorés et « adoucis » par les autorités allemandes du camp.

Cependant, les conditions de vie sont loin d'être celles qu'il doit expliquer dans sa lettre…

Dans Dora 1943-1945, Brigitte d'Hainaut et Christine Somerhausen décrivent les conditions de vie quotidiennes…

Dans un premier temps, les baraques ne contenaient pas de lits et les prisonniers furent obligés de dormir à même le sol. Par la suite ils eurent des châlits, (sortes d'immenses clapiers composés de trois ou quatre plate-forme superposées garnies de maigres paillasses, remplies d'un peu de paille de bois et beaucoup de puces). Les minces couvertures qui étaient distribuées n'étaient pas toujours en nombre suffisant : Il fallait parfois se battre pour en obtenir une et il s'agissait de ne plus la lâcher, de l'emporter toujours avec soi et même de ne pas se promener seul avec sa couverture.

Les déportés étaient habillés soit de vêtements civils ou militaires sur lesquels figuraient une marque signalétique, soit de pyjamas aux rayures verticales alternativement bleues et blanches, trop peu épais pour protéger du froid et de la pluie. (…) Les pieds étaient le plus fréquemment chaussés d'une paire de claquettes, simples semelles de bois à l'extrémité desquelles était fixée une bande de toile (…). De temps à autre, les vêtements étaient désinfectés ; après d'interminables heures d'attente, les prisonniers se voyaient redistribuer leurs effets au sortir même de l'étuve, trempés et fumants..., quand ils les retrouvaient et que ceux-ci n'étaient pas complètement déchirés.

Quant à la nourriture… Les rations étaient approximativement les suivantes : le matin, ersatz de café, 300 grammes de pain, un pain de 1 kg 200 pour 3 ou détenus, mais qu'il fallut plus tard partager à 6, 8, et 10 vers la fin, ce qui ne faisait plus que 120 grammes ; parfois il y avait aussi une petite ration de margarine ; le midi, une louche de soupe qualifiée d'eu de vaisselle était distribuée et, le soir, on recevait un bol du jus avec lequel on mangeait le restant du

pain.

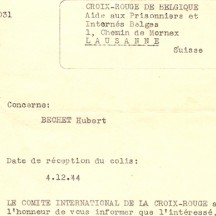

De temps en temps, la Croix-Rouge internationale procéda à des envois massifs de colis dans les camps mais ceux-ci n'arrivèrent que très rarement à leurs destinataires, soir qu'ils aient été détournés par les SS, soit qu'ils aient été pillés par les responsables de la hiérarchie supérieure du camp. Ainsi, en date du 4 décembre 1944, Hubert reçoit enfin son deuxième colis…

11 avril 1945.

La veille, des avions de reconnaissance américains survolent le camp. Le Commandant du camp, Pister, ordonne l'évacuation générale, qui doit d'abord commencer par celle des prisonniers de guerre soviétique. 5 000 hommes s'ébranlent en colonnes et quittent le camp. La troisième Armée américaine est proche, entre Weimar et Erfurt. La nuit du 10 au 11 avril est des plus tendue parmi les déportés. Tout est possible de la part des nazis. Les SS sont de plus en plus nerveux.

Le 11 avril, le comité militaire clandestin décrète que l'alerte est au niveau 2. Les armes clandestines sont sorties de leurs caches et distribuées. La tension monte d'heure en heure. Une nouvelle alerte américaine se produit à 11 h 45. à 14 h 30, la défense SS est vaincue, tandis que, à 16 heures, une Jeep pénètre dans le camp. Le drapeau de la liberté flotte déjà, et les déportés ont fait 200 prisonniers.

21.000 prisonniers sont sauvés.

Le 12 avril, le Comité international diffuse à la radio de la Tour du camp un communiqué faisant appel à la discipline et à l'unité politique : Le camp de concentration de Buchenwald connait des heures historiques. Nous connaissons les événements d'hier et d'aujourd'hui. Avec l'aide de nos amis des Armées alliées, les bandes de brigands fascistes ont été chassés. Nous sommes libres… Mais cette liberté est celle de combattants disciplinés. Nous sommes redevenus libres de reprendre notre place contre la tyrannie hitlérienne ! Chaque heure historique a besoin de propagande historique. Nous inaugurons aujourd'hui le service radiophonique de la Commission d'Information du Comité du Camp. Camarades, notre travail doit servir à la lutte antifasciste, doit servir le front international antifasciste. (…) Cependant, nous ne voulons pas mettre debout un froid travail de bureau, de tapis vert ; nous voulons faire une œuvre vivante en liaison avec toutes les nations représentées dans le camp. (…) Camarades… nous commençons. VIVE LA LIBERTE VIVE LA LUTTE ANTIFASCISTE.

Pendant ce temps, Hubert, après avoir retrouvé quelques forces, adresse une lettre à son épouse, en date du 22 avril…

Buchenwald, le 22 avril 1945.

Ma chère Jeanne,

J'ai déjà écrit deux fois et je croyais ne plus écrire, car on parle constamment du rapatriement mais je crois qu'on nous raconte beaucoup de bobards. J'attends, ma chère Jeanne, et avec grande impatience, mais tranquillise-toi je suis en bonne santé, je me porte très bien maintenant je mange très bien nous avons toujours trop. Les jours qui suivaient la libération, j'ai eu 3 jours de diarrhée et l'estomac malade mais c'était dû au changement de nourriture, c'était subitement trop de graisse.

Il paraît que des camions sont quittés Bruxelles en destination de Buchenwald pour notre retour et nous attendons. Demain, on doit nous rendre nos effets s'ils sont toujours là, car les boches nous avaient enlevé tout, portefeuilles, alliance, vêtements, etc ; ce que je voudrais surtout en retour, c'est mon alliance, la nôtre. En attendant, je ne suis pas mal, à huit dans une chambre des boches avec, Lapaille, Meunier de Ciney et d'autres camarades socialistes.

Aujourd'hui dimanche beaucoup de Français sont parti sur camions américains mail ils ne vont que jusqu'à Eisenach, donc je préfère attendre et être de retour jusqu'à chez nous. J'ai reçu aujourd'hui une carte d'identité provisoire qui servira de passeport pour notre voyage. Enfin, je pense qu'on s'occupe de nous.

Le temps semble très long ma chérie, car j'ai hâte de te revoir, d'embrasser enfin notre fifi les miens qui me sont chers. Je pense constamment à ce retour à ce moment qui va nous réunir tous ensemble pour toujours. Je dois te dire que je ferai mon possible pour te prévenir à Clavier de mon arrivée en Belgique soit à Bruxelles ou à Liège, je ne sais pas, car je rentrerai à Poulseur. Il est préférable que Jeanine y soit dès maintenant, tu pourras ainsi te déplacer aussitôt que je te préviendrai dès mon arrivée en Belgique.

à très bientôt, ma grande chérie, nos peines sont finies et voici un gros baiser de celui qui est toujours resté là.

Le Serment de Buchenwald

Nous, les détenus de Buchenwald, nous sommes venus aujourd'hui pour honorer les 51 000 (NDLR : en fait 56 000) prisonniers assassinés à Buchenwald et dans les kommandos extérieurs par les brutes nazies et leurs complices.

51 000 des nôtres ont été fusillés, pendus, écrasés, frappés à mort, étouffés, noyés, emprisonnés et tués par piqûres.

51.000 pères, frères, fils, sont morts d'une mort pleine de souffrances, parce qu'ils ont lutté contre le régime des assassins fascistes.

51.000 mères, épouses, et des centaines de milliers d'enfants accusent.

Nous, qui sommes restés en vie et qui sommes des témoins de la bestialité nazie, avons regardé, avec une rage impuissante, la mort de nos camarades. Si quelque chose nous a aidés à survivre, c'était l'idée que le jour de la justice arriverait. Aujourd'hui, nous sommes libres.

Nous remercions les Armées alliées, les Américains, les Anglais, les Soviétiques et toutes les armées de libération qui luttent pour la paix et la vie du monde entier.

Nous rendons hommage au grand ami des antifascistes de tous les pays, à l'organisateur et l'initiateur de la lutte pour un monde nouveau, que fut F.D. Roosevelt. Honneur à son souvenir.

Nous, ceux de Buchenwald, Russes, Français, Polonais, Slovaques, Allemands, Espagnols, Italiens, Autrichiens, Belges, Hollandais, Luxembourgeois, Roumains, Yougoslaves et Hongrois, nous avons lutté pour notre libération.

Une pensée nous anime : notre cause est juste. La victoire sera nôtre.

Nous avons mené, en beaucoup de langues, la même lutte dure et impitoyable. Cette lutte exigeait beaucoup de victimes et elle n'est pas encore terminée. Les drapeaux flottent encore et les assassins de nos camarades sont encore en vie. Nos tortionnaires sadiques sont encore en liberté. C'est pour cela que nous jurons, sur ce lieu de crimes fascistes, devant le monde entier, que nous abandonnerons seulement la lutte quand le dernier des responsables sera condamné devant le Tribunal de toutes les Nations.

L'écrasement définitif du nazisme est notre tâche. Notre idéal est la construction d'un monde nouveau dans la paix et la liberté.

Nous le devons à nos camarades tués et à leurs familles. Levez vos mains et jurez, pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte.

Pour affirmer votre volonté de continuer le combat jusqu'à ce que le dernier criminel fasciste soit passé en jugement, levez la main et répétez avec moi : Nous le jurons.

21 000 hommes levèrent la main et crièrent Nous le jurons.

Le retour…

Dans De mémoire vive, Paul Brusson raconte son retour parmi les siens… Petit à petit, une folle angoisse me submerge et ne me quitte plus : vais-je retrouver mes parents sains et saufs ? Je n'ai pas reçu de réponse à ma lettre de début mai ! Dans quel état sont Sclessin, mon habitation, l'école ? Que sont devenus mes amis, mes voisins ? Les familles de mes camarades morts en captivité sont-elles prévenues ou vais-je devoir les confronter à l'affreuse vérité… ?

Environ 50 à 60 personnes sont là qui m'attendent. Sitôt descendu du camion, je tombe en larmes dans les bras de ma mère et de mon père. J'ai peine à réaliser le bonheur que ce moment me procure tant il me paraît absolu et irréel. (…) Je suis emporté dans ce tourbillon extraordinaire et j'ai fort à faire pour répondre à cette multitude qui me témoigne tant de marques de sympathie et qui m'accompagne même à l'intérieur de ma maison. (…) A mon profond soulagement, je n'ai pas à parler du sort funeste des amis aux familles concernées. Toutefois, dans les jours qui suivront, je leur raconterai les principaux événements de notre vie là-bas mais en omettant les détails les plus tristes, les plus morbides…

A peu près en même temps, Hubert revient chez lui aussi… plus de 18 mois après son arrestation. A Clavier, c'est la joie aussi de retrouver « son » prisonnier… Il a tant à raconter. Mais que dire ? Comment expliquer ? Comment le croire ? Un autre chemin est à tracer désormais, celui de la transmission de la mémoire… pour que celle-ci demeure.

Télécharger les pages du thème (pdf)